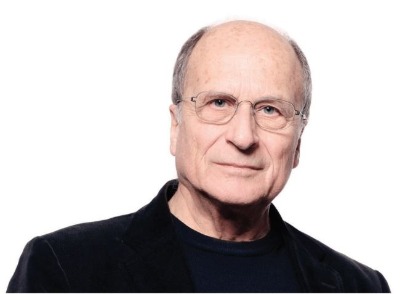

Entrevista a Gonçalo Byrne

A arquitetura foi o fio condutor da conversa com Gonçalo Byrne, embora a diversidade de extrapolações e reflexões prove que a disciplina se interseta com muitas outras áreas do saber. E para o arquiteto e candidato à Ordem, é nesse diálogo que alcança o seu potencial. Da vida nas (e das) cidades à sustentabilidade, da conservação do património e da sua conjugação com essa vida, passando pelos ditames económico-financeiros e pelos territórios de exclusão, a arquitetura é ponto de partida e de chegada nesta conversa.

Por Fernando Salvador e Cátia Vilaça

(Entrevista publicada na Construção Magazine nº96 mar/abr 2020)

A revista Construção Magazine tem como tema deste número a Manutenção do Edificado com Valor Patrimonial, entendido na sua vertente erudita e vernacular.

A teoria das intervenções arquitetónicas tem refletido, há décadas, sobre esta questão, inclusive nos textos das Cartas e Convenções Internacionais sobre o património construído. Este tema da manutenção dos edifícios antecede a conservação preventiva e as operações de restauro, confinadas a intervenções restritas, com uma especificidade cultural e técnica próprias. A reflexão sobre as vantagens para a preservação da arquitetura dos edifícios e para a preservação da autenticidade morfológica das cidades, no tempo e na memória das comunidades, é pertinente? Como vê esta questão como campo de atuação na arquitetura e no exercício da profissão?

Gonçalo Byrne (GB): Podemos começar por desmistificar um lugar comum. Na nossa sociedade, sobretudo em Portugal, há esta ideia de que o edifício, quando se constrói, fica para a eternidade, um raciocínio completamente errado. As construções mais antigas têm, no máximo, três mil anos de existência.

A permanência da arquitetura é um valor importante, mas não quer dizer que seja eterna. A permanência da forma física construída só faz sentido se for reconhecida a sua vulnerabilidade a uma coisa tão simples e tão prosaica como a erosão. A única maneira de contradizer essa erosão é, no mínimo, a sua manutenção física. Há operações antecedidas pela manutenção, como a conservação preventiva, o restauro, a reabilitação, etc. Mas se quisermos manter um edifício, temos de o sujeitar a ciclos de manutenção. Essa manutenção normalmente é tanto mais pesada quanto mais descuidada for a qualidade da construção.

No mundo contemporâneo há um problema complicado, que é o esmagamento dos preços de construção, com consequências diretas sobre os custos da manutenção. Na nossa sociedade isto tem sido sistematicamente ignorado. Os fundos europeus do final dos anos 80, início dos anos 90 eram obrigatoriamente adjudicados através de concursos de arquitetura, com critérios de qualidade e seleção por um júri, mas havia patamares de financiamento para essa construção.

Lembro-me de, numa discussão na Direção-Geral das Construções Escolares (grande parte dos concursos que fiz foram para edifícios universitários), ter alertado para o risco de estarmos a incorrer num vício típico de um país rico. A diretora-geral contrapôs dizendo que estavam a ser contidas as despesas de construção. No entanto, faltava contabilizar os ciclos de manutenção. Ela reconheceu que eu tinha razão mas que os fundos europeus só cobriam a construção nova, pelo que a manutenção recairia sobre o Estado (que normalmente a descura). Não faz parte do seu ideário, da sua filosofia, como também não faz parte do ideário privado, ou seja, constrói-se mas não se pensa no fator tempo. A permanência é muito enganosa porque implica esforço e investimento. As próprias pirâmides, com três mil anos e blocos gigantescos de pedra, estão a sofrer uma erosão enorme, e já existem programas de investimento e de manutenção.

A economia da construção, quando está a escamotear os custos da manutenção, faz uma aldrabice. A decisão política e a decisão tecnológica são geridas no tempo curto, e nesta matéria do mundo construído, o tempo curto é vulnerável, e enfatiza os sintomas de fragilidade. Se projetarmos este raciocínio para a nossa atualidade, para as questões energéticas, de sustentabilidade e de pegada ecológica, já nem é só o custo de manutenção que importa, é o custo de demolição e reciclagem. Este custo é altíssimo e é também escamoteado.

Na economia do mundo capitalista, a construção é reduzida a um bem de consumo com um período a partir do qual se torna descartável. Descartar um edifício tem um custo, e um custo alto. Aqui levanta-se outra questão, que tem a ver com a manutenção da morfologia das cidades, e novamente levanto o problema da vulnerabilidade e a da permanência. Obviamente que o património é uma questão assumida a nível cultural e a nível social, mas a própria teoria do património e da história e identidade das cidades tem a sua evolução cultural, e tem várias escolas e várias interpretações. Existe uma confrontação entre a construção herdada, remetida ao domínio da história e do passado, fundamental para a memória e identidade das populações, e a dimensão que resulta do tempo, que é o tempo da erosão mas também das transformações que as pessoas, as sociedades e os hábitos culturais vão sofrendo ao longo da história. Ao lado de uma Arquitetura histórica e de uma paisagem histórica há uma Arquitetura viva, há uma cidade e uma paisagem vivas.

Nós falamos em manutenção, mas a manutenção tem de se ir repetindo ao longo do tempo. Podemos congelar no tempo uma forma construída, mas não podemos jamais repor hoje os modos de vida da altura em que o edifício foi construído. A cidade de Siena, em Itália, tem uma origem medieval, e até ainda romana porque foi construída numa via romana, e é uma cidade viva, desde muito antes do turismo. O centro histórico é habitado por locais, mas quando se abre a porta, verifica-se que a maior parte das casas tem elevador, aquecimento, e uma, duas ou três casas de banho. Se não tivessem sido adaptadas teriam sido abandonadas, o centro histórico estaria vazio e tinha caído como uma ruína, como aconteceu com Pompeia ou com Conímbriga. Se este mínimo de readaptação não é feito não é possível viver, a menos que o Estado esteja disposto a pagar o custo de assumir tudo aquilo como um monumento, com entrada mediante bilhete e um custo brutal de manter tudo isto vivo artificialmente, que se calhar só um turismo louco vai conseguir redimir. É isto que está a acontecer em Veneza, e é o que pode acontecer a Lisboa se for só essa a saída.

A qualidade em arquitetura depende muito da natureza do programa, da coordenação da equipa técnica de projeto e da equipa de construção. Como caracteriza esta trilogia, sabendo que estamos, e bem, “condenados” a trabalhar em equipa? Isto é, de que modo o projeto de arquitetura se constitui como síntese na relação com as diversas especialidades técnicas que nele intervêm? Que pontes deve estabelecer com outros saberes e formações profissionais?

GB: Essa questão também tem sido muito escamoteada. Quando se reduz a prestação do serviço de arquitetura à oferta mais baixa como se se estivesse a comprar batatas está-se a esquecer um problema grave que na compra das batatas existe mas na adjudicação do projeto não. O responsável da cozinha vai adjudicar a batata ao custo mais baixo, mas se vir que a batata está podre ou grelada, manda para trás, ou seja, exerce um controlo de qualidade. Quando se adjudica um projeto ao custo mais baixo, não se percebe o que fica comprometido. Não se está a adjudicar um objeto mas um serviço, que não é ainda um produto. Quem adjudica dá isso de barato, e muitas vezes lixa-se. Lixa-se ele e o desgraçado que respondeu assumindo custos impossíveis. Há ofertas completamente suicidas, e se compararmos essa oferta suicida com o gigantismo da exigência do contrato do Estado, percebemos que a coisa não pode correr bem, e depois caem em cima do concorrente da maneira mais desapiedada. Não há sequer meios de fazer um exercício responsável da qualidade, e esse exercício é o primeiro critério de qualidade da própria prestação da Arquitetura. A responsabilidade tem um custo. Quem se candidata tem de ter formação para poder responder em condições de responsabilidade. No exercício da profissão, estes passos são decisivos, mais importantes do que o raciocínio sobre a qualidade do programa, um debate em que muitas vezes há uma total omissão do dono da obra, que não consegue construir, ou não tem meios, ou não está sequer interessado em construir um programa claramente exigente e complexo em vários aspetos. Deve haver parâmetros de definição funcional do edifício, de definição quantitativa e de definição de custos dessas quantidades.

Eu costumo dizer que o arquiteto pode colaborar com mão-de-obra no programa mas nunca se pode substituir à mão-de-obra. O programa é uma exigência de quem encomenda a obra, e se quem encomenda não é capaz de o construir, vai correr riscos. Deve começar logo aí a pensar que se o programa não é consistente, deve pedir ajuda a alguém que saiba. Pode ser o arquiteto, pode ser o engenheiro, e aqui começa-se a perceber que o projeto é multidisciplinar. A seguir, vem a questão da coordenação da equipa de projeto, que é, por inerência, uma atribuição da arquitetura. Sobretudo, se a arquitetura for entendida no formato que eu considero mais válido, embora aqui tenhamos um problema no mundo atual. Tecnologicamente, culturalmente, economicamente e até socialmente, foge-se muito da síntese e do longo tempo para ir atrás da especialização e da resposta no curto tempo. E é aqui que se geram muitos conflitos e mal-entendidos. De qualquer maneira, não tenho dúvidas de que um projeto de qualidade exige uma coordenação de qualidade e atenta a todas as respostas do próprio programa. Eu não conheço um único programa feito em Portugal que tenha uma coisa que lá fora se apelida de ‘performance do edifício’, ou seja, como é que o edifício vai ter de viver do ponto de vista acústico, térmico, energético ou da pegada ecológica.

Crê que com o novo regime da reabilitação do edificado, aprovado em 2019, poderá haver um aumento da exigência nessa matéria?

GB: Sim. Eu agora estava a ser um pouco radical porque tem vindo a ser feito algum acompanhamento. A questão é saber se os donos de obra, incluindo os públicos, estão cientes de que a aplicação desses regulamentos também tem custos. Aqui começamos novamente a falar de manutenção e da exploração do edifício. Os gastos decorrentes da água, energia elétrica, gás, gestão de resíduos, térmica, etc., normalmente não são avaliados. Estabelecem-se padrões de qualidade, mas é preciso saber que isso tem consequências económicas. Não se pode pedir isso tudo e depois dar 800 euros por metro quadrado para fazer o edifício.

Fernando Salvador (FS): Eu acho que o próprio caráter do programa é dado como adquirido, quando não é. O caráter do programa é quase o que define toda esta sequência de projeto, construção e vida útil dos edifícios...

GB: O problema é que se chama programa a uma listagem de ações com um custo. Isso não tem nada a ver com o programa. É uma ilusão, um bode expiatório, e depois alguém há-de ser responsável pelo resultado de toda uma ação que começa mal. Claro que uma coisa é o programa base e outra é um projeto de qualidade que tem de ser feito e gerido dentro destas condições, e que depende muito da coordenação, e depois da qualidade da construção. Os projetistas não são construtores, e aqui não estou a falar só dos arquitetos. Um engenheiro projetista não é o engenheiro que constrói. Quem constrói é a empresa de construção. A empresa de construção deve seguir a especificação do projeto, o caderno de encargos, que tem de ser cumprido durante a obra, e aí estamos a falar de qualidade, que também inclui o controlo da obra. No modelo português, ao contrário de toda a Europa, o controlo de qualidade durante a obra foi retirado do âmbito da prestação do serviço de projeto. Não foi retirado, mas foi esvaziado de conteúdo. Também há uma série de aproximações no sentido de envolver a responsabilidade, ou seja, aumentou a responsabilidade mas não aumentaram os honorários. O controlo de qualidade numa obra, por exemplo em França, pode consumir até 3 por cento do valor da construção, o que em termos de honorários representa um valor altíssimo. Em Portugal, essa imagem normalmente decorre da fiscalização. Temos a esperança de que isso venha a ser corrigido, mas o que estamos a dizer é que o projeto e a construção são interdisciplinares e este mundo interdisciplinar é a própria abrangência do cerne da disciplina de Arquitetura.

A Arquitetura tem uma especificidade e um caráter próprios, incortornáveis, não se diluindo noutras áreas técnicas ou culturais? Tem uma autonomia disciplinar própria?

GB: O que é específico da arquitetura? Quando se fala em autonomia disciplinar em arquitetura, temos um problema que atravessa a formação universitária, o exercício da profissão e a dificuldade gradual da arquitetura de se apresentar perante a sociedade, de se apresentar perante os políticos e os decisores, porque a natureza específica da arquitetura, dentro do contexto de progressiva especialização da cultura contemporânea e da divisão das formas de conhecimento, é um contrassenso. Na universidade, uma engenharia é gerida com uma base científica rigorosa muito centrada na tentativa e erro, numa lógica unidirecional. Os engenheiros sabem que uma boa estrutura tem de cumprir uma série de procedimentos de cálculo e de especificação de construção. A Medicina é cada vez mais uma aprendizagem de protocolos, de como reagir aos diagnósticos. Uma das dificuldades da gestão da crise do coronavírus é a novidade de um vírus que ainda não se sabe se gera imunidade. No mundo da resposta, temos os virologistas e os epidemiologistas, que finalmente vieram ao de cima, e os políticos não têm outro remédio senão ouvi-los porque andaram anos e anos a ignorá-los. A História, a Sociologia e a Antropologia já são ciências humanas, ou seja, têm outros contornos. E o que é que os artistas têm a dizer sobre a sociedade? Não aprendem propriamente a gerir protocolos porque estão no mundo da criação. Estão no mundo da reação crítica e cultural à humanidade, e reparem como a nossa cultura e a sociedade contemporânea tratam estas pessoas. São os primeiros a cair, são os primeiros a ser ignorados. O governo tem tentado estar atento a isto, e esta pandemia vem dizer que afinal os artistas também são importantes mas já estão a ser descartados. A Arquitetura, historicamente, é uma forma de conhecimento com três qualidades: é generalista, não é especializada, portanto o arquiteto tem de saber um pouco de tudo. É transdisciplinar, e a transdisciplinaridade da Arquitetura é terrível porque é paradoxal. O arquiteto tem de estar informado das tecnologias da construção, tem de se aperceber dos efeitos das alterações climáticas sobre o mundo construído. Mas também há um mundo de interdisciplinaridade. Estamos a falar de uma base transdisciplinar mas cuja gestão, cujos conhecimentos generalistas têm obrigatoriamente de se apoiar em especialistas, porque o conhecimento generalista vai só até um certo ponto A transversalidade das zonas de conhecimento do arquiteto é paradoxal porque lida com as tecnologias mas também com as ciências humanas, como a Sociologia, porque é preciso saber como as pessoas vivem, quais são os modelos de vida da sociedade. O arquiteto também tem de conhecer a Antropologia, e precisa da História, que é fundamental na Arquitetura porque faz o perfil das identidades herdadas do passado. É a História que diz que há um antes e um depois, e o arquiteto deve chegar ao depois. Aí entra a criatividade, e começa a fazer-se a ponte com as artes, com a pintura, com a escultura. As artes têm um espetro vastíssimo, e conseguir acompanhar estas formas de arte já é, para a Arquitetura, um grande desafio. Tecnologias, ciências sociais e estética têm de ser bem geridas numa coisa chamada projeto. E o projeto é um sistema de escolhas que tem sempre estas três vertentes. Os especialistas são maioritariamente os engenheiros, porque se trata de construir, mas são também os historiadores, os sociólogos, os arqueólogos. À Arquitetura compete gerir isto de forma a criar mais-valias.

As cidades são organismos vivos que se adaptam às necessidades da sociedade e de quem as habita. Do seu ponto de vista, como se equilibra a manutenção e preservação do património edificado, a evolução dos usos e a própria melhoria das condições de habitabilidade?

GB: Eu costumo citar uma frase de Jacques Herzog, para quem a cidade é a criação eventualmente mais complexa e com mais fatores de permanência que a humanidade alguma vez construiu, e é importante que ele diga que a cidade é uma criação da humanidade. No mundo contemporâneo, temos o hipertexto crítico da hipercidade, que alicerça situações quase paranoicas, como as grandes cidades do crescimento rápido que aparecem nos países emergentes. De há uns anos para cá a humanidade virou urbanita e vai continuar a crescer urbanita, embora o coronavírus venha dizer que talvez não seja bom crescer desse modo. Um dos problemas que a economia circular levanta é o facto de a agricultura ter de ser transportada de avião e de camião para abastecer cidades. A pegada de carbono associada é brutal. Mesmo as cidades históricas têm de repensar isto. Lisboa tem um plano de desenvolvimento de espaços verdes e de hortas comunitárias que constitui um exemplo notável em toda a Europa. As cidades são o produto mais complexo da humanidade e ao mesmo tempo com ciclos longos de transformação. A cidade contemporânea, a cidade tradicional, a cidade que historicamente se foi construindo é fruto da convergência de várias formas de conhecimento, entre as quais a arquitetura, mas também é feita com os promotores. Não há arquitetura ou obra se não houver encomenda, se não houver um promotor, público ou privado, e essa gente tem uma palavra a dizer na cidade que faz. Podemos ir por aí fora até perceber que o cidadão também tem uma palavra a dizer porque é o grande utilizador da cidade. Fechamos, assim, o ciclo da cidade como produto da humanidade, e de uma humanidade que continua em grandes transformações.

A cidade contemporânea é a cidade que toca em todas as formas de conhecimento, e tem de se apoiar em algumas questões abrangentes. Uma delas é que a cidade não pode ser um campo de exclusão. A cidade é, por definição, um território de partilha, ou é de todos ou não é de ninguém. E isto aplica-se também às formas de conhecimento que devem convergir na cidade. Não há proprietários da cidade, nem os políticos o são, são apenas gestores temporários da cidade, e têm obrigação de gerir bem. Gerir tudo isto na situação contemporânea não é fácil, mas é profundamente errado pensar que a cidade é sobretudo, para não dizer exclusivamente, um campo de manobra dos economistas, dos advogados, dos juristas, dos gestores e das formas de conhecimento que os nossos políticos nos últimos 40 anos têm privilegiado. Não estou a dizer que não sejam importantes. Um economista é fundamental no discurso da cidade e um gestor também, mas não são exclusivos.

A cidade é o território físico onde vivem pessoas. As pessoas que vivem na cidade têm o direito a viver bem, e devem reivindicar o direito a viver bem, e viver bem significa ter espaços públicos de qualidade, ter hospitais bons, ter acesso à casa. A cidade é o território da partilha da cidadania, e é por isso que eu costumo dizer que para o arquiteto não é só o edifício que importa, é também a qualidade do espaço que está entre os edifícios, porque esse é o espaço da cidadania. O campo da partilha é sobretudo o espaço público. Depois há também os hospitais, as escolas, os edifícios coletivos, e o menos partilhável, que é a casa, porque é o domínio da sua intimidade ou da família. Há aqui vários escalões, e todos eles tocam na Arquitetura. Por que é importante o arquiteto estar atento à transformação da cidade? Eu cresci numa cultura segundo a qual o arquiteto faz o edifício novo mas não fui educado na cultura de que o arquiteto é um adaptador. Julgo que foi em Inglaterra que alguém propôs a mudança do termo arquiteto para adaptador. Quando levantei esta questão numa faculdade de Arquitetura os meus colegas reagiram mal, invocando a ideia de que o arquiteto tem uma missão gloriosa de construir um mundo novo, etc. Essas utopias do modernismo foram importantes historicamente mas também originaram grandes disparates. Eu não recuso a arquitetura moderna e acho que produziu contribuições fundamentais. É um tema lindíssimo e completamente ignorado. Há uns anos participei num colóquio sobre Medicina e cidade organizado pela Ordem dos Arquitetos, e assisti a uma conferência incrível de um médico de Saúde Pública, que ligou a morfologia da cidade à reação às grandes pandemias. No entanto, lembro-me de os professores de Arquitetura dizerem que o higienismo foi o diabo que apareceu na construção das cidades, porque as teses daí resultantes destruíam a cidade histórica. A verdade é que a reconstrução pombalina, que destruiu a cidade medieval, é um dos melhores exemplos na Europa de uma cidade higienista. É a cidade que foi construída para reagir às pestes que dizimavam Lisboa.

Um número recente da National Geographic coloca a discussão sobre a cidade contemporânea de uma maneira que eu acho muito curiosa. Por um lado, examina estas mega-cidades como Dubai ou Shenzhen, que em 20 ou 30 anos passaram de núcleos de pescadores a 15 milhões de habitantes. Por um lado, estuda outro fenómeno que está a aparecer em todo o lado, que vem da pegada da chamada cidade informal. Nós temos, na América Latina, cidades gigantescas como Lima, no Peru, com cerca de 200 km de extensão. Quando falamos na grande migração do campo para a cidade, essa cidade informal é tão ou mais presente do que a cidade formal. Onde está a teoria da cidade histórica, onde está a intervenção das formas de conhecimento, onde está a cidade informal, que é uma cidade espontânea, gerida por formas metamórficas de aglomeração? Em Portugal não há cidade informal mas há núcleos de cidade informal. Há pequenos fragmentos de cidades informais, que ainda subsistem, e alguns estão a crescer com a crise.

Há uma dualidade da cidade contemporânea, que contempla fenómenos importantes como o da cidade dos ricos e da cidade dos pobres. A cidade das desigualdades. Isto tem vindo a crescer nos últimos 30 a 40 anos, dentro das cidades formais que conhecemos. O espaço público da cidade contemporânea não é só o jardim, a praça, o banco, a rua. É também o centro comercial e o aeroporto. São espaços públicos de gestão privada. Aqui entram campos de ambiguidade e isso é uma das condições da cidade contemporânea, a erosão do conceito de soleira. Antigamente era claríssimo o que era público. Hoje em dia não é tão claro assim. O centro comercial é um espaço público, mas não está lá o público todo, ou seja, não há lá sem-abrigos, e se aparece um sem-abrigo lá dentro, discretamente há um segurança que o acompanha à porta. Mesmo no espaço público geram-se áreas de segregação, assim como se geram áreas de auto-gueto, ou seja, áreas de barracas.

A especulação imobiliária também veio intensificar esta barreira entre ricos e pobres.

GB: Essa é uma questão extremamente pertinente. Um dos temas da desigualdade dentro das cidades, que tem vindo a crescer de maneira muito expressiva, são os territórios de exclusão, e um desses territórios é a questão da habitação. A Câmara de Lisboa tem estado particularmente ativa neste momento na construção de habitação acessível. Não é habitação social, é habitação acessível. A evolução do pós-25 de Abril foi ignorando sistematicamente o mundo da habitação. A habitação a custos controlados existiu inclusivamente na ditadura, e a seguir ao 25 de Abril com os programas do SAAL, depois foi caindo. A partir dos anos 80, algumas cooperativas ainda continuaram mas a grande construção claudica porque é substituída por uma coisa chamada crédito bancário fácil. As pessoas passaram a poder comprar um andar, normalmente a 30 km do centro, o que implicava pagar o custo dos transportes e do tempo de viagem. Muitas vezes comprava-se um piso mal construído e com defeitos térmicos, mas a verdade é que é a especulação imobiliária e a construção que se encarregam da oferta de habitação, porque há um lucro baixo e há o mito do proprietário, e cai a renda. Em Espanha, onde a borbulha imobiliária foi gigantesca, a entidade pública continuou a investir, quer ao nível das regiões, quer ao nível das autarquias, em construção de habitação a custos controlados e em habitação social. Portugal é talvez o único país da Europa onde isto caiu praticamente de há 40 anos a esta parte. As novas tipologias têm de estar preparadas para custos baixíssimos, que vão para modelos do tipo co-housing. É mais um campo de gueto, mais um campo de exclusão. Aqui há tempos, numa entrevista, eu dizia que o confinamento veio pôr em evidência a existência de casas de casais idosos, partilhadas por casais jovens que não têm condições para uma casa. E agora vejam o que é gerir o confinamento, com a possibilidade de contágio, numa casa que não tem sequer um quarto com uma casa de banho privativa. Isto revela um fenómeno de falta de oferta de habitação a custo acessível para casais jovens, e é um gueto de exclusão. Como se responde a isto?

FS: Um dos traços de maior alteração na sociedade portuguesa foi o acesso generalizado à aquisição de casa em detrimento do arrendamento. Isso criou uma estagnação e uma imobilidade em setores alargados da população portuguesa, que ficou colada ao pagamento dessas casas. Não havia arrendamento, não havia mobilidade, e isso foi talvez das alterações mais estruturais da sociedade portuguesa, e não se deu por ela.

GB: Não se deu mas está-se a pagar. A verdade é que não havia sequer uma cultura de comprador em relação ao que ia comprar. Para aí 60 ou 70 por cento da compra, do tal juro barato, é feita no papel. Os promotores imobiliários estão totalmente dependentes de empréstimos bancários, e têm de começar a vender ainda antes de o edifício estar construído. Como é que uma pessoa vai comprar uma casa, depois de ver umas plantas cheias de efeitos, sem saber se as paredes estão bem construídas, se o isolamento acústico funciona, se não vai haver humidade e infiltrações? Não há sequer uma classificação de qualidade, como existe para a energia. Tudo isto se passa num Estado que tem, na sua Constituição, uma exigência leonina sobre o direito à habitação. São 40 anos de omissão do direito à habitação. Eu acho esta questão muito grave, e nem os próprios políticos nem as oposições têm falado muito nisto. De vez em quando a Helena Roseta parte a loiça toda, sai uma notícia de jornal e acaba. Este mundo das desigualdades é tremendo, e a questão da habitação, sobretudo em Portugal, é gravíssima. O Estado teve um aliado, que quanto a mim dispensou erradamente, que é a banca. Não só dispensou como eu creio que a própria Caixa Geral de Depósitos também contribuiu para isso porque era uma maneira de lhe retirar o ónus do investimento público.

Os edifícios são responsáveis, de alguma forma, por uma grande fatia das emissões de carbono, e os resíduos de construção e demolição são o maior fluxo de resíduos na Europa. A produção de alguns materiais de construção tem grande peso nesta situação. Estas questões estão hoje na ordem do dia. A própria legislação determina a incorporação desses resíduos na construção, embora com uma percentagem simbólica. É um fator importante a considerar, a atenção à sustentabilidade na Arquitetura?

GB: Acho que temos vindo a ignorar demasiado esta questão, porque ainda por cima é um tema em que a Arquitetura tinha imensas coisas para dizer, desde logo pela forma de conhecimento, que é de transversalidade. A nossa casa, que é o planeta, está em auto-destruição, e eu acho que quando a humanidade, que é capaz de construir cidades, capaz de construir territórios, capaz de avançar com cultura, com civilização, entra num processo de humilhação e de destruição, a questão é mesmo grave. A Direção-Geral do Património Cultural via (não sei se ainda vê) com muito maus olhos a colocação de painéis solares na cidade histórica. Eu percebo que um painel solar num bairro como Alfama, que é em cascata, fica mal. Também há quem diga que os moinhos eólicos destroem as paisagens. Eu, como sempre me habituei a encarar a paisagem como uma equação que tem de ser muito bem controlada entre a ação humana e a natureza, acho que há maneiras de fazer centrais eólicas melhores do que outras. É importante que também no planeamento eólico entrem os paisagistas, os eletrotécnicos, etc. Este discurso pode ser transposto para as autoestradas ou para as linhas de comboio de alta velocidade. A sustentabilidade não é só uma questão ambiental, é um triângulo com uma forte componente ambiental, uma fortíssima componente social e uma forte componente económica. A sustentabilidade tem de ser gerida dentro deste triângulo. Os economistas têm de dialogar com os homens do ambiente e com a sociedade para perceber o que é a real sustentabilidade, e não a falsa sustentabilidade. Ao economista só vai interessar a sustentabilidade económica, que é o paradigma que tem dominado até agora.

No que toca ao mundo físico da construção, um edifício sustentável tem três níveis de intervenção. Há um nível básico que é o campo onde se define a forma e a orientação do edifício, onde se define se o edifício é mais ou menos aberto ao exterior, se deixa entrar mais luz ou menos luz, portanto é uma questão essencialmente de definição de projeto de arquitetura. O segundo é o nível de defesa passiva dos edifícios, que é ter bons isolamentos e ter proteções solares, porque a entrada do sol no inverno é bem-vinda mas no verão é preciso não ter temperaturas demasiado altas. Finalmente, há um terceiro nível, que é o nível das altas tecnologias, onde entra a tecnologia dos ares condicionados, por exemplo. Do ponto de vista do custo equilibrado entre investimento, construção, manutenção, exploração, e já nem dou de barato o custo da demolição, que também é preciso equacionar, o mais caro é o terceiro nível, o das altas tecnologias. As engenharias, tendencialmente, dizem que a sustentabilidade tem de ser gerida ao nível das altas tecnologias, através dos computadores, do edifício inteligente e dos sistemas de domótica. São sistemas importantes mas caros, que dependem de alimentação energética. Os aspetos mais importantes são os outros dois, e sobretudo o primeiro, que comporta as opções do arquiteto. O problema da construção, hoje em dia, levanta uma questão importante que é a pegada ecológica do edifício. Essa pegada não depende só da escolha de materiais, mas há problemas nesse aspeto porque a nossa construção está, em cerca de 90 por cento, baseada no betão armado. Nos países mais ricos baseia-se no aço, mas em Portugal o aço ainda não entrou em força. Nos países nórdicos, usa-se tecnologia de construção em madeira, e já há edifícios altos de construção em madeira. A madeira é um material renovável, e a floresta, se for bem gerida, é reciclável. Mas até o próprio betão já pode ser reutilizado.

A pegada ecológica prende-se com outras questões, que têm a ver até com a própria forma da cidade. Há um diálogo muito complexo entre a cidade compacta e a cidade dispersa. Os centros históricos são compactos, e as periferias, sobretudo dos anos 60 para diante, são muito densas. Basta fazer a autoestrada do Estoril para perceber que a zona é dominada por pequenas casas com uma densidade altíssima, e com custos brutais porque as pessoas dependem dos automóveis. A circulação de transporte público é muito difícil de rentabilizar numa dispersão tão grande, o que acarreta custos ecológicos altíssimos.

Para além da reciclagem e da discussão do modelo da cidade, é necessário discutir o modelo da reabilitação da cidade histórica e da renaturalização da cidade, ou seja, aproximar outra vez a agricultura da cidade formal. A questão da densidade é importante do ponto de vista da sustentabilidade, mas provavelmente a densidade também tem patamares a partir dos quais é difícil gerir a sustentabilidade. É também sabido que toda esta densidade deve ser gerida com grandes compensações de armazenamento de CO2. A meta de Paris, para 2050, de ter zero produção de CO2, zero acumulação de resíduos e totalidade da energia renovável é brutalmente exigente para um período de tempo relativamente curto.

O tema da sustentabilidade é transversal e atravessa qualquer forma de elaboração do projeto de Arquitetura. Ignorá-lo é o maior tiro no pé que os arquitetos podem dar. As especialidades têm de se habituar a dialogar e a construir em conjunto. Não tenho dúvidas de que a cidade capitalista vai continuar a dizer que quem constrói é o promotor, é o capital, e aí tem razão porque mesmo numa sociedade socialista, se não houver capital não há construção, mas se o diálogo não é alargado é um desastre.

Numa recente entrevista, o arquiteto Gonçalo Byrne aborda a necessidade de dignificar a profissão e “alterar a perceção do valor real da arquitetura”. Há uma aparente contradição entre o papel da arquitetura e a relação com a sociedade, que se mantiveram ao longo do tempo, e uma profissão de arquiteto que hoje está em crise? Há uma ideia de que tudo vai bem com a arquitetura, exceto com quem produz essa arquitetura. Qual é o papel da Ordem dos Arquitectos na defesa das condições do exercício da profissão e da relação da profissão com a sociedade e o Estado?

GB: A Arquitetura tem uma história. Os arquitetos têm, por instinto de sobrevivência, criado uma cultura para consumo próprio, que talvez não ajude muito à sobrevivência da disciplina da Arquitetura. Nós elogiamos (e há todos os motivos para elogiar) a reconstrução da Lisboa pombalina, que construiu uma cidade mais horizontal, enfatizou o problema do espaço público sobre o espaço privado, a questão das fachadas e deste interface dentro do mundo e da casa, e trouxe uma exigência de qualidade importante, embora usando uma Arquitetura muito criticada na altura. Nessa altura, os engenheiros militares eram os arquitetos. Hoje não é assim, mas não há arquiteto nenhum que consiga fazer um projeto importante de um edifício se não tiver engenheiros. Os engenheiros são nossos aliados, são complementares, são fundamentais. E quem diz um engenheiro, hoje em dia diz muitos outros especialistas. No mundo do Renascimento, o perfil do arquiteto não existia como existe hoje. O arquiteto do Renascimento era músico, astrólogo, poeta, escritor, ou seja, tinha uma cultura do humanismo.

Os engenheiros, em muitas das coisas que fazem, também são arquitetos. Na Suíça, por exemplo, não há uma Ordem dos Arquitectos, há uma Societé des ingénieurs et des architectes. Na Holanda, ou na Alemanha, os cursos de Arquitetura são comuns aos de Engenharia, e só a partir do terceiro ano é que começam a ir para áreas diferentes, portanto um engenheiro tem formação em Arquitetura. Por que razão os arquitetos andam há mais de 40 anos a reivindicar um mundo exclusivo? Os arquitetos também ajudaram muito a colocar-se só do lado da estética, porque muitas vezes nem se dão à dignidade de discutir com os engenheiros. Também não sejamos ingénuos, porque há engenheiros e engenheiros. Quando se alimenta esta barreira, não é só de um lado. Este mundo tem de ser desconstruído porque nós estamos todos a fazer o mesmo e temos lugar para todos. Depois, há que olhar para o que se está a passar com o mundo da Arquitetura. A pressão da especialização é muito grande, e todos os dias aparecem especialistas novos. Os arquitetos precisam de perceber que é preciso reconquistar um lugar neste mundo, e para isso a sua atividade tem de se diversificar muito, não é só fazer o projeto de autor para um cliente rico ou para um senhor que comprou um terreno e quer uma casa à maneira dele. A Arquitetura tem de responder a outros desafios, e o arquiteto tem de admitir algum nível de especialização ou habituar-se a dialogar com as especialidades, e tem de perceber que os serviços que o seu exercício presta não são só os do pequeno atelier de vão de escada, como insiste a maioria da prática em Portugal, que cada vez funciona mais com o cliente residual, o que gera problemas de sobrevivência. É um mercado que ainda por cima não está com contemplações para gastar tempo a discutir esta cultura de funcionamento em circuito fechado.

Temos de começar a abrir portas, a falar com toda a gente de fora, desde os políticos ao senhor que quer uma obra em casa porque percebeu, durante o coronavírus, que a casa de banho afinal não funciona bem, ou seja, desde o grande projeto até à pequena adaptação, há um mundo de vivência onde a arquitetura tem de provar que é necessária, porque senão o seu território vai ser objeto de predadores fortíssimos. Temos de voltar a reivindicar a importância do espaço público, do espaço habitado, a importância insubstituível do arquiteto como agente transformador da cidade, adaptador da cidade, revitalizador da cidade, porque senão as tecnologias resolvem isto, se calhar pela maneira mais cara. Alguém vai pagar isso, quando a arquitetura tem possibilidade de criar enormes mais-valias a custos mais baixos, e este balanço é a sustentabilidade que também tem em conta a economia. Nós vemos que a Arquitetura de autor não é para toda a gente, é uma arquitetura para ricos, para quem paga materiais caríssimos. Não estou muito preocupado com esse mundo porque vai continuar a existir, de algum modo, e algumas das inovações que esse mundo pode estar a trazer também são eventualmente importantes para a economia da Arquitetura. Mas há muitos outros mundos a explorar.

Gonçalo Byrne é licenciado em arquitetura e é Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Arquitectura da UTL e pela Universidade de Alghero (Itália). É membro da Ordem dos Arquitetos desde 1970 e fundou o atelier Gonçalo Byrne Arquitectos em 1991. Tem lecionado em várias universidades internacionais e integra frequentemente diversos júris de concursos e prémios.

Outros artigos que lhe podem interessar